O acirramento das tensões com os EUA reacende o debate sobre a política externa brasileira e sua real autonomia diante das pressões de uma potência global.

O Brasil tornou-se, durante as últimas semanas, um alvo de críticas constantes pelos Estados Unidos, que têm sua política nacional comandada pelo republicano Donald J. Trump. Os acontecimentos das semanas passadas – como a taxação de 50% das exportações brasileiras para os EUA, além das críticas tendenciosas ao PIX, o modo de transferência monetária instantâneo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil – colocam no holofote da política internacional a relação entre o Brasil e os EUA e a discussão sobre a soberania brasileira. No entanto, o que a história das relações diplomáticas entre os dois países pode nos ensinar sobre o que acontece atualmente?

O estudo das relações internacionais é multidisciplinar e interdisciplinar, fazendo-se sua natureza abrangente. Dentro do campo de estudos, a diplomacia – a prática de relações entre os Estados – é fundamental para compreender os rumos da política internacional. Evidentemente, cada país possui o seu histórico de relações, que se diferenciam em um grande espectro que abrange desde a neutralidade (caso da Suíça) até posturas mais hostis ou imperialistas (como a Rússia). Não obstante, breves observações sobre o histórico diplomático brasileiro com os EUA são fundamentais para compreender o que se passa hoje entre os dois atores.

A literatura clássica dos estudos sobre a Política Externa Brasileira (PEB), que abrange grandes autores, como Ricupero, Amado Cervo, Gerson Moura, Mônica Hirst, entre outros, auxilia no entendimento histórico e da natureza da relação entre os dois países. Dessa forma, ao abordar a história contemporânea do Brasil, Gerson Moura analisou a política externa do país durante o governo Dutra (1946–1951) em um de seus textos, que acabou por cunhar um termo importante: o “alinhamento sem recompensa”. Na época, o governo Dutra herdava um Brasil inserido no contexto do pós-II Guerra Mundial, caracterizado pela geopolítica da Guerra Fria – onde havia disputa ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética – e que procurava uma maior atuação na esfera internacional. Nesse sentido, partindo da lógica bipolar do período, a PEB (que veio a ser entendida como uma ferramenta para o desenvolvimento nacional) do governo Dutra alinhou-se aos Estados Unidos, tornando-se um importante ator para a transmissão dos valores do país do norte no continente sul-americano. O ponto-chave é que, a partir do alinhamento geopolítico entre o Brasil e os EUA, acreditava-se no recebimento de vantagens a partir de uma “posição especial” do país na sua relação com Washington. A partir dos esforços brasileiros na Segunda Guerra Mundial, ao lutar com os aliados, interpretava-se internamente que os EUA teriam contraído “obrigações morais” para com o Brasil. No entanto, a realidade ocorrera de outra forma, dado que o Brasil, que almejava objetivos consideráveis, não conseguiu o que queria. Por exemplo, o assento permanente no conselho de segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) foi considerado como um objetivo geopolítico brasileiro, que não se concretizou. Além disso, era esperado que os vizinhos do norte reconhecessem o Brasil como “aliados especiais” e fossem dadas assistências econômicas para o mesmo, o que não foi observado na realidade. Em suma, a PEB do governo Dutra foi caracterizada por grandes anseios que não tornaram-se fatos, evidenciando o pragmatismo norte-americano – que lutará por seus interesses nacionais, mesmo que seus aliados não sejam beneficiados. A lógica pela qual os EUA se comportaram nessa época evidencia bases de teorias realistas das RI (Relações Internacionais), escritas por um rol de pensadores da área como E. H. Carr ou Morgenthau, nas quais os Estados buscam a maximização de seus interesses com o menor custo envolvido. É justamente, traçando um paralelo, aquilo que fica explícito em um discurso do atual presidente da República do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, feito durante sua prisão em 2019:

“Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo pensa em americano. E ficam os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós, somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça. E a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil”.

De fato, os fatos evidenciam que os americanos pouco pensaram nos brasileiros e em suas ânsias políticas durante o período que ficou conhecido como “alinhamento sem recompensa”.

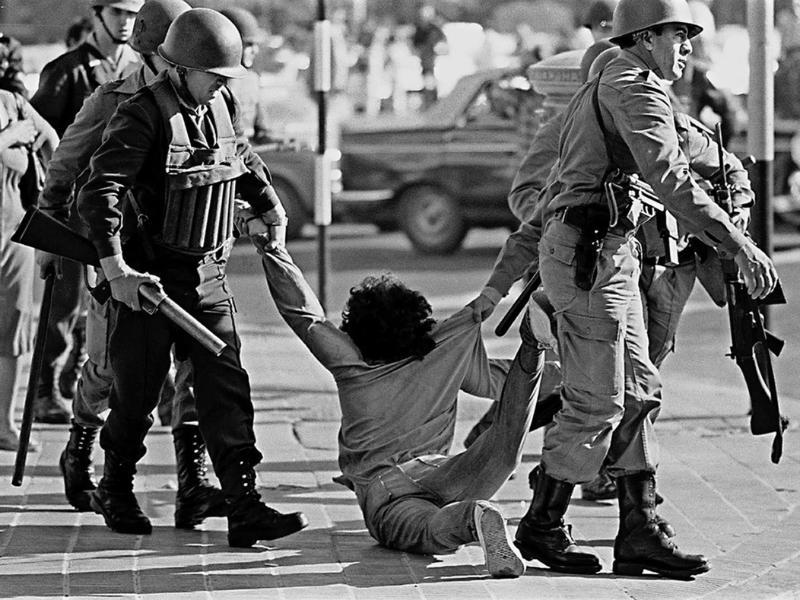

No entanto, ainda é possível pensar sob o prisma histórico-analítico quando se observa períodos da PEB nos quais o Brasil divergiu de sua posição estabelecida durante o governo Dutra. Ou seja, quando o país passou a atuar de forma pragmática e usou a PEB como uma ferramenta para atingir objetivos de desenvolvimento nacional, que poderiam refletir em sua coesão social e econômica – como o grande e longíquo processo da tão sonhada industrialização. Nesse sentido, aquilo que ficou conhecido como Política Externa Independente (PEI) – paradigma explorado no texto de Vizentini – pode auxiliar no entendimento de um Brasil mais autônomo na esfera internacional. O autor traz a ideia de que a PEI foi um momento em que a política externa (compreendida nos governos de Jânio Quadros e João Goulart) foi instrumentalizada para atingir objetivos de desenvolvimento econômico. Com inspirações nas ideias do nacional-desenvolvimentismo de Getúlio Vargas, – onde foi tentado aproveitar as oportunidades dentro da conjuntura internacional para atingir a industrialização – a PEI desenvolveu-se ancorada em cinco princípios fundamentais: 1) ampliação do mercado externo dos produtos primários e manufaturados brasileiros por meio da redução tarifária no âmbito latino-americano e da intensificação das relações comerciais com todas as nações, inclusive as socialistas; 2) formulação autônoma dos planos de desenvolvimento econômico e a prestação e aceitação de ajuda internacional nos marcos destes planos; 3) coexistência pacífica, manutenção da paz entre estados regidos por ideologias antagônicas e desarmamento geral e progressivo; 4) não-intervenção nos assuntos internos de outros países, autodeterminação dos povos e primazia do Direito Internacional; 5) emancipação completa dos territórios não-autônomos. Não obstante, é possível notar que a PEI trazia uma série de princípios que afirmavam a soberania do Brasil e de outros territórios, – realçado no ponto quatro – tópico que dominou o assunto público e político nas últimas semanas com a escrita da carta de Trump ao Brasil, anunciando uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras. Além disso, nota-se no primeiro ponto a tentativa de inserção no comércio internacional a partir de diretrizes de mundialização e pragmáticas. Inclusive, a formação dos BRICS (agrupamento de países em prol da articulação político-diplomática do sul global) inegavelmente ressoa tal diretriz da PEI, uma vez que promove uma cooperação internacional que enseja uma alternativa ao mainstream – aquelas instituições internacionais do norte global, como o Fundo Monetário Internacional ou Banco Mundial. Todavia, apesar da existência de um plano de desenvolvimento autônomo, as barreiras impostas pela realidade impediram a continuidade do paradigma. Crises econômicas internas, aumento das contradições sociais, o avanço de golpistas (1964) e, especificamente sobre a PEI, a falta de consenso interno, foram fatores que faziam o prelúdio do fim da tentativa de um paradigma focado na autonomia.

Não obstante, com o golpe militar instaurado, o paradigma que ordenava a PEB alterou-se mais uma vez, desta vez atravessado pela burocracia golpista. A partir das contribuições feitas por Miyamoto e Gonçalves, é possível verificar três diferentes fases da PEB no que tange às diretrizes de ação internacional do Brasil. Em um primeiro momento, especificamente no governo de Castello Branco, instaura-se o que a literatura reconhece como “círculos concêntricos”, caracterizados pelo alinhamento aos EUA e ao bloco ocidental (o que interferia na política pragmática), além da visão geopolítica baseada na segurança coletiva e no anticomunismo. Nesse sentido, a partir de tais características, esperava-se a cooperação econômica, segurança militar e prestígio internacional. No entanto, o retorno prático de tal paradigma foi limitado e gerou frustrações entre os formuladores de política externa. A Aliança para o Progresso (projeto de cooperação entre os EUA e países latino-americanos), por exemplo, previa um aumento da renda per capita na América Latina, no entanto, não atingiu nem um aumento de 2,5%. A alienação do sistema defensivo, ademais, dava-se pelo afastamento dos centros decisórios internacionais, condicionado pela lógica de segurança coletiva, que subordinava o Brasil ao guarda-chuva nuclear dos EUA. Nota-se também a recusa dos EUA de uma proposta brasileira em criar uma força permanente multilateral pela OEA, dado que os mesmos tinham o poder unilateral de intervenção e preferiram mantê-lo. É interessante realçar que a PEB durante o governo de Castello Branco, portou-se de forma similar em relação a períodos anteriores, como o do alinhamento sem recompensa, pois procurava vantagens para o país a partir de uma lógica de alinhamento aos EUA.

Nesse sentido, o governo que o sucedeu, de Costa e Silva, lidou com uma frustração em relação à PEB, dando-se início à “diplomacia da prosperidade”. Dessa forma, é notável um desencantamento com os EUA e com os resultados da Aliança para o Progresso, o que deu início a uma inflexão focada no desenvolvimento econômico nacional. Além disso, é vista uma ênfase na soberania, busca por tecnologia e na cooperação Sul-Sul. É importante, outrossim, realçar uma contradição que os EUA geravam em seu núcleo político: enquanto na posição de país hegemônico no sistema internacional, prezava que seus aliados mantivessem-se alinhados consigo, na condição de não proliferar laços de quaisquer natureza (sejam econômicos ou ideológicos) com o bloco antagônico, liderado pela URRS. No entanto, eles próprios intensificavam o diálogo e comércio com seus inimigos ideológicos. Dessa forma, a expansão dos mercados externos, além da atração de capitais e transferência tecnológica, tornam-se prioridades para que sejam superadas as condições que o impossibilitavam de atravessar o subdesenvolvimento. O desenvolvimento, portanto, tornava-se uma condição para a segurança e críticas à ordem internacional eram tingidas, uma vez que lia-se o sistema internacional e suas estruturas como obstáculo ao progresso dos países em desenvolvimento. Inclusive, o Brasil passou a questionar a concentração de poder e tecnologia nas mãos dos países ricos. Obviamente, as ideias que guiavam este paradigma da PEB geraram desgastes com os EUA, que não viam com bons olhos a autonomia diplomática do país austral. Nesse sentido, restringiram a cooperação econômica e tecnológica com o Brasil, especialmente em áreas nucleares.

Por fim, com a atualização do sistema internacional, nota-se o enfraquecimento da peleja Leste-Oeste e uma intensificação dos conflitos da narrativa Norte-Sul. O governo de Médici, nesse sentido, abandona o multilateralismo integracionista e passa a priorizar relações bilaterais com Estados que servissem a seus objetivos nacionais imediatos. Nota-se, portanto, um aprofundamento da autonomia diplomática, pois estava mais independente de blocos ideológicos, focando-se exclusivamente na defesa do desenvolvimento e da soberania nacional. O país também passou a rejeitar os princípios de equilíbrio de poder e da manutenção do status quo internacional. Projetos como o Tratado de Itaipu (1973) também realçavam o anseio brasileiro por uma hegemonia regional, ilustrando os tons expansionistas da PEB, algo que gerou desconfiança entre os países da América do Sul. Além disso, foi feita a busca de novos mercados e aliados fora do eixo EUA-Europa, que é ilustrada pela abertura de embaixadas no Iraque, Kwait, Arábia Saudita e Líbia.

Nesse sentido, com base no que foi exposto em relação à PEB durante diferentes períodos da história brasileira, notam-se tentativas de ganhar vantagens a partir do alinhamento com os EUA, além de frustrações com o que a realidade impôs. Por tais motivos, o Brasil procurou seus próprios meios de desenvolvimento, independente do vizinho poderoso do norte. A Política Externa, portanto, poderia ser usada como uma ferramenta para alavancar os interesses nacionais, o que é observado a partir da articulação brasileira com outros países fora do eixo norte-americano. Baseado em tal lógica, a articulação do atual governo brasileiro com os países que integram os BRICS (China, Rússia, Índia, África do Sul, etc) não é surpreendente, haja vista que em outros momentos houve frustrações e obstáculos para o desenvolvimento, durante o alinhamento com os EUA. O atual governo brasileiro vê, portanto, o multilateralismo como um meio para alcançar objetivos nacionais e está disposto a alinhar-se com países do sul global para uma equalização de resultados favoráveis ao Brasil.

Neste grande contexto, o atual presidente dos EUA, Donald J. Trump, vem realizando uma série de medidas que barram o multilateralismo e provocam cisões diplomáticas entre países. Revela-se, portanto, uma postura protecionista e antiglobalista do republicano. Um dos exemplos mais recentes foi a retirada dos EUA da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), agência da ONU que tem como objetivo promover a cooperação por meio da educação, ciência e cultura com o intuito de promover a paz em escala mundial. A justificativa por trás do acontecido deu-se por motivos ideológicos, uma vez que o presidente norte-americano afirmou que a agência era “ideológica” e que não era do interesse nacional a continuidade dos EUA na mesma, segundo o Departamento de Estado do país. Além disso, a guerra tarifária dos EUA contra a China – anunciada na primeira metade deste ano – ilustra o ponto previamente mencionado: Donald Trump usa de seus poderes institucionais para aprofundar a pauta protecionista e antiglobalista, provocando um distúrbio no sistema internacional vigente.

O fato é que as atitudes de determinados países geram impactos além de suas fronteiras — um fenômeno conhecido na literatura de Relações Internacionais como spillover effect, isto é, quando decisões tomadas por um ator produzem consequências involuntárias sobre outros atores do sistema. Um bom exemplo disto é a questão da guerra comercial, pois em um mundo globalizado e interdependente, aumentos de tarifas provocam danos econômicos que impactam diferentes realidades locais. Evidentemente, pelos EUA se portarem de uma forma hostil em relação aos países que não cedem aos seus interesses internacionais, como a China e o Brasil, esses procuram alternativas para o seu desenvolvimento em outras instâncias e com parceiros diversificados. É justamente nesse contexto que há o realce do último encontro dos BRICS, realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho de 2025. É reforçado na declaração final do encontro, especificamente no ponto 5, o:

“[…] compromisso com a reforma e com o aprimoramento da governança global, por meio da promoção de um sistema internacional e multilateral mais justo, equitativo, ágil, eficaz, eficiente, responsivo, representativo, legítimo, democrático e responsável, no espírito de ampla consulta, contribuição conjunta e benefícios compartilhados”.

Os valores pregados pela atual administração dos EUA, portanto, andam na contramão daquilo que é compromisso de um dos maiores blocos econômicos do planeta. Ademais, com a ausência do presidente russo, Vladimir Putin, e do presidente chinês, Xi Jinping, internautas não esperavam uma grande repercussão do evento. No entanto, a cúpula dos BRICS realizada no Rio de Janeiro provocou o contrário. Além disso, existe uma conexão entre os discursos proferidos pelo presidente brasileiro no evento e as medidas ofensivas adotadas pelo presidente estadunidense nos dias seguintes. Enquanto discursava, Lula falou sobre a necessidade de “um novo sistema financeiro no mundo”, segundo reportagem da CNN Brasil. O principal ponto tratado pelo presidente da República é que o comércio internacional torna-se menos dinâmico e desigual com a continuidade e “soberania” do dólar. De fato, o sistema financeiro internacional está baseado nas estruturas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, instituições que utilizam o dólar como moeda principal. Mais que isso, segundo a mesma reportagem da CNN Brasil, o argumento trazido por Lula baseia-se no fato de que o atual sistema financeiro não se adapta à realidade das economias emergentes e dos países mais pobres. Historicamente, vale ressaltar, instituições centrais do capitalismo contemporâneo foram utilizadas para impor sobre países em desenvolvimento agendas do interesse dos países ricos. Um exemplo crasso é a adesão do Consenso de Washington (1989) por países periféricos. A política desenvolvida nos EUA tinha o objetivo de regular o comércio internacional, promovendo a liberalização de economias periféricas que procuravam desenvolver-se por meio da industrialização. Nesse sentido, a estrada para o desenvolvimento seria financiada por instituições como o FMI e o Banco Mundial, com a condição de que os países abrissem seus mercados – o que reduz consideravelmente a competitividade dos produtores nacionais – e promovessem outras medidas de teor neoliberal, como privatização de estatais. A experiência dos países, inclusive do Brasil, com o Consenso de Washington traduz-se no aumento da vulnerabilidade externa, porque o seu desenvolvimento está condicionado aos investimentos que vêm de tais instituições. Ademais, viu-se um aumento do déficit econômico durante a década de 80, condicionado por vários fatores, inclusive a dívida externa, resultado das políticas macroeconômicas liberais.

Consequentemente, não é uma coincidência que o presidente Lula tenha feito um discurso com teor crítico a respeito da hegemonia do dólar no sistema internacional. E também não é uma coincidência que o republicano tenha reagido de forma a retaliar o Brasil. Criticando as instituições democráticas, o presidente dos EUA desenhou uma narrativa que sugere que o Brasil é uma ditadura. Trump usou o termo “caça às bruxas” para descrever o processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está envolvido por conspirar contra a democracia, tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Justifica-se, a partir desse fato, portanto, um ‘tarifaço’ de 50% sobre os produtos exportados do Brasil para os EUA. Uma ameaça e um ataque à soberania de nosso país, portanto, são instalados com o intuito de minar a Política Externa Brasileira, que garante coragem para enfrentar e não se curvar a Washington. O Brasil, de fato, mostra que os ventos do norte não movem moinhos e resistem, o que é importante para garantir uma margem de independência perante os caminhos de incerteza que são desenhados atualmente.

Referências:

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Declaração de Líderes do BRICS — Rio de Janeiro, 06 de julho de 2025. Nota à imprensa n.º 298. Brasília: MRE, jul. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-de-lideres-do-brics-2014-rio-de-janeiro-06-de-julho-de-2025. Acesso em: 31 jul. 2025.

GONÇALVES, Williams; MIYAMOTO, Shiguenoli. Os militares na política externa brasileira: 1964-1984. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 6, p. 211–246, 1993.

MOURA, Gerson. O alinhamento sem recompensa: a política externa do governo Dutra. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, 1990.

NAKAMURA, João. “Queremos novo sistema financeiro no mundo”, diz Lula na Cúpula do BRICS. CNN Brasil, São Paulo, 7 jul. 2025. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/queremos-novo-sistema-financeiro-no-mundo-diz-lula-na-cupula-do-brics/. Acesso em: 31 jul. 2025.

SOSA, Ana. Lula sobre EUA: ‘americano pensa em americano em 1º, 2º e 3º lugar’. Roma News, 22 jan. 2025. Disponível em: https://www.romanews.com.br/brasil/lula-sobre-eua-americano-pensa-em-americano-em-1-2-e-3-lugar-0125. Acesso em: 31 jul. 2025.

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. The United States Withdraws from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Press release, 22 jul. 2025. Disponível em: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/07/the-united-states-withdraws-from-the-united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization-unesco. Acesso em: 31 jul. 2025.VIZENTINI, Paulo Fagundes. O nacionalismo desenvolvimentista e a política externa independente (1951-1964). Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília: IBRI, v. 37, n. 1, 1995