Na última coluna…

Na última coluna, de mesmo nome mas parte I, discutimos os eventos históricos que levaram à criação (e à justificativa) do princípio chinês da não-intervenção. Esta coluna funciona como um complemento, discutindo o princípio em si. Portanto, sem a leitura da primeira, esta fica incompleta. Sem a leitura desta, a primeira fica enviesada e vazia.

O argumento sustentado pelos pilares históricos

O fim da Primeira Guerra Mundial viu um mundo bipolar. De um lado o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América. Do outro, o bloco comunista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada um dos blocos produziu instituições, regras de conduta no âmbito internacional, sistemas financeiros e outros elementos mais de acordo com suas visões particulares de mundo. Com a queda da União Soviética em 1991, caíam também suas instituições, regras de conduta no âmbito internacional, sistemas financeiros e outros elementos mais, possibilitando a hegemonia da visão de mundo estadunidense. Em outras palavras, para o escopo que nos interessa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da Organização dos Estados Americanos e os Atos Finais de Helsinki passaram a compor o entendimento global do Direito Internacional. Simplificadamente, isso é dizer que o princípio hegemônico das relações entre países passa a ser o princípio da Responsabilidade de Proteger (R2P).

O R2P é construído sob três pilares: 1) cada Estado tem o dever de proteger suas próprias populações; 2) a comunidade internacional deve ajudar os Estados a cumprir essa responsabilidade, por meio de apoio diplomático, econômico e técnico; 3) se um Estado falha em proteger sua população ou é o próprio perpetrador, a comunidade internacional deve intervir de forma coletiva, inclusive usando a força, desde que com autorização do Conselho de Segurança da ONU. Como o líder da nova ordem e hegemon, os EUA ganham não só a capacidade de garantir e fiscalizar o funcionamento do princípio R2P, como em inúmeros momentos, ignorá-lo por completo.

Alguns exemplos recentes em que os EUA ignoraram o princípio são em 1999, em 2003, e desde 2014 na Síria. Em 1999, a OTAN, liderada pelos EUA, bombardeou a Iugoslávia durante 78 dias para impedir a repressão sérvia contra os albaneses de Kosovo sem o aval da ONU. Em 2003, a invasão americana para derrubar Saddam Hussein, sob alegação de armas de destruição em massa – que nunca foram encontradas – foi feita também sem o aval da ONU. Em Síria, desde 2014 até muito recentemente, os EUA lançaram ataques aéreos contra o Estado Islâmico (ISIS) e, em 2017, bombardearam o regime sírio após ataque químico, também sem aval da ONU. Estes são alguns dos vários exemplos possíveis em que ter poder significa poder ignorar as regras da ordem global vigente.

A chegada dos anos 2000 trouxe consigo o desenvolvimento nos moldes neoliberais (e portanto seguindo as regras estadunidenses) da China – ainda que tenha mantido uma política majoritariamente tecnocrata e ditatorial. Argumenta-se que a China só conseguiu tamanho desenvolvimento por primeiramente estar inserida e seguindo as regras da ordem global vigente, de hegemonia estadunidense. Afinal de contas, não houve período na história com menos conflitos, menos pobreza a nível global ou com maior desenvolvimento econômico e educacional. Já de início se faz perguntar se a proposta chinesa de uma nova ordem global seria capaz de manter esses números.

Como é comum no histórico do desenvolvimento, a afluência financeira é traduzida também em capacidade tecnológica e militar, transformando a China em uma competidora direta do hegemônico EUA. É por esse ganho de capacidade que a China se encontra em posição de propor tal nova ordem global. Não fundamentada no R2P, mas sim no princípio do não-intervencionismo – justificado por sua história sangrenta e difícil com as demais potências ao longo da modernidade.

O princípio do não-intervencionismo, às vezes traduzido como princípio da não-interferência, foi formulado em 1950, apenas um ano depois do estabelecimento do Partido Comunista Chinês, e desde então o princípio vem sendo reforçado pelas narrativas chinesas, mas nunca substancialmente alterado. Por exemplo, em março de 2023, Xi Jinping anunciou a Iniciativa de Civilização Global, uma iniciativa diplomática para estabelecer uma ordem mundial multipolar. Nela, Xi propôs que os países deveriam “abster-se de impor seus valores e modelos nos demais”. Uma clara continuação do princípio de 1950.

Elaborando sua experiência de instabilidades e traumas que se iniciou na Primeira Guerra do Ópio e foi continuada até 1949, o princípio do não-intervencionismo é constituído dos seguintes direitos: Direito ao Desenvolvimento; Soberania; Respeito Mútuo; e Cooperação Ganha-Ganha. A linguagem conciliadora, inofensiva e generalista é proposital, já que tem por objetivo convencer as populações e tomadores de decisão pelo mundo, vencendo aos poucos a hegemonia estadunidense no campo narrativo.

Como propôs Anne Applebaum, o Direito ao Desenvolvimento é uma justificativa legal para o descaso com o meio ambiente, apoiando-se no debate, esse sim real, entre as necessidades de exploração do meio ambiente por economias que se desenvolvem e a injustiça cometida por economias desenvolvidas em ordenar que os menos desenvolvidos parem tal exploração. A questão é que países mais desenvolvidos são capazes de compartilhar tecnologia e técnica, enviar apoio financeiro e produzir cotas para os menos desenvolvidos, ao passo em que economias menos desenvolvidas podem encontrar outras formas de se desenvolver que não as tradicionais, poluidoras e destruidoras do meio ambiente. Dito de forma mais grosseira, estando-se todos mortos após a crise ambiental-climática, não há quem possa usufruir de uma boa economia.

É na defesa do Direito ao Desenvolvimento que o governo chinês apoia uma série de governos ditatoriais, que segundo Geddes, Wright e Frantz, especialistas em ditaduras, são os regimes menos capazes de lidar com a crise climática. Não só isso, mas segundo os autores, esses regimes também são responsáveis por amplificar os efeitos da crise, como instabilidade política e econômica, aumento dos índices de violência, etc.

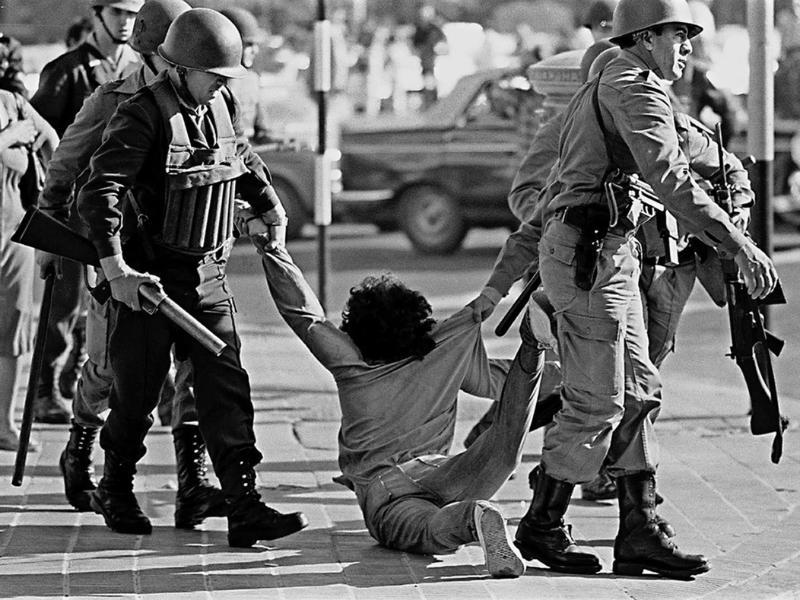

Applebaum continua, propondo que os elementos do princípio da não-interferência Soberania e Respeito Mútuo são os substitutos diretos dos Direitos Humanos no R2P. Segundo a especialista, os direitos Soberania e Respeito Mútuo são formas narrativas de se impedir críticas aos abusos de qualquer Estado contra seus cidadãos. Dessa maneira, seria “respeitoso” não intervir quando Estados erodem suas bases democráticas, quando minorias são oprimidas, quando genocídios ocorrem por ação Estatal, etc. Por fim, Cooperação Ganha-Ganha seria a proposição de que o sistema internacional deva ser pautado por pragmatismo, comércio que beneficie as duas partes – não importando o quão vis sejam -, e não por valores compartilhados.

Applebaum entende que os valores da atual ordem global não são perfeitos. Foram impostos, e não discutidos democraticamente. Foram inúmeras vezes ignorados por aqueles com poder suficiente para tal. Ainda assim, como argumentei em “Interdependência e Suas Promessas Vazias”, o sistema para julgá-los e buscar reparações existe, e esse precisa ser mantido. Há uma diferença entre cometer um crime e não ser pego e cometer um crime e abolir o sistema legal para poder cometer outros. Um sistema imperfeito de valores é melhor que laisse faire.

Zhongying Pang acrescenta ao debate, oferecendo três razões práticas para o mantenimento hoje em dia do princípio criado em 1950 por uma China bastante diferente em vários aspectos. Segundo o autor, o princípio da não-interferência: 1) protege a China de influências atuais que relembram seu passado traumático, ao mesmo tempo em que protegem o governo atual contra represálias de suas ações no Tibet, Xinjiang, Taiwan, etc; 2) a narrativa aproxima a China de diversos países com um passado traumático parecido, e mesmo de países que ainda hoje lutam contra o colonialismo; 3) justifica a inação chinesa em casos em que agir lhe seria custoso ou difícil.

É claro que o governo chinês tem feito mais para impulsionar o princípio do não-intervencionismo além do campo narrativo. Os BRICS como fórum paralelo ao G7, a influência nos blocos econômicos regionais, os massivos e inequiparáveis investimentos em África são alguns dos exemplos de ações políticas e econômicas tomadas pela China na esperança de fazer real sua visão de mundo.

O erodir do pilar histórico

Se na última coluna eu tratei dos eventos históricos que justificam a narrativa do princípio do não-intervencionismo, agora analisamos os eventos históricos que a colocam em questionamento, a começar pelo envolvimento chinês na Guerra das Coréias (1950–1953). Em outubro de 1950, pouco tempo antes do florescer do princípio da não-interferência, mas ainda recentemente após o histórico usado como justificativa para a criação do princípio, a China entrou na guerra com o “Exército dos Voluntários do Povo”, um nome que indicava, ou buscava indicar, que a ação não vinha oficialmente por parte do governo chinês, mas sim da sociedade civil – evitando um conflito direto com os EUA e posicionando a sociedade chinesa como “irmã” da norte-coreana. A intervenção chinesa de milhares de soldados liderados pelo General Peng Dehuai tinha como objetivos defender o território nacional (as forças da ONU, lideradas pelos EUA, empurraram os norte-coreanos até o rio Yalu – fronteira entre a Coreia do Norte e a China); apoiar o regime comunista na Coreia do Norte; e afirmar a posição da China como potência comunista, consolidando assim sua influência também no nível doméstico (os comunistas haviam tomado poder em 1949, ainda muito recente).

Em outras palavras, a intervenção chinesa na Guerra das Coréias apenas meses antes da criação do princípio da não-interferência compartilha da mesma história que é usada para justificar o princípio, e ainda assim produz efeito oposto. É aqui que um elemento factual é contraposto ao narrativo: quando duas das três razões oferecidas por Zhongying Pang para a não-intervenção acabam por na verdade pedir por uma intervenção – nomeadamente 1) proteger a China de influências atuais que relembram seu passado traumático e 2) aproximar a China narrativamente (através do comunismo, nesse caso) de outros países – a China a conduzirá.

Um exemplo não desprova uma tendência, o leitor poderia argumentar. Vejamos então outros.

Para a Guerra do Vietnã (1955–1975), a China enviou 320 mil soldados em funções não combatentes, como construção de estradas, ferrovias e sistemas de defesa antiaérea. Além do apoio logístico, tecnológico e técnico ao Vietnã do Norte (comunista, liderado por Ho Chi Minh), a intervenção chinesa também se deu pelo apoio financeiro e material, por exemplo, com o envio de armas, munições, alimentos, uniformes e combustível. Além de sua intervenção em guerras no período, a China também apoiou politicamente diversas revoluções comunistas em vários países da Ásia e África.

Em 1982 a China declarou oficialmente sua “Política Externa Independente para a Paz”, que de maneira significativa intensificou o princípio da não-intervenção, elevando-o ao patamar de política externa oficial declarada. Imagina-se que então os casos de intervenção tenham cessado, mas não. A China se tornou o segundo maior contribuidor de tropas para ações da ONU entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, décimo terceiro país no mundo. Tem mediado conflitos internacionais em que os EUA não seriam bem-vindos, como a mediação das relações Irã-Arábia Saudita em 2023. Como Harris reporta, em 2021, a China liderou investimentos em África – 254 bilhões de dólares, enquanto os EUA investiram 44,9 bilhões na mesma data -, investimentos esses que se traduzem em infraestrutura, logística e tudo o necessário para a manutenção dos regimes que a China apoia em África (algo que aprofundo em “Interdependência e suas promessas vazias”).

Todos esses contra-exemplos, e outros mais que poderia dar, apontam para uma mesma conclusão: assim como os EUA, a China seguirá as instituições, regras de conduta no âmbito internacional, sistemas financeiros e outros elementos mais que criar até que esses sejam contrários aos seus interesses. Quando isso acontecer – ou como dito antes, quando duas das três razões oferecidas por Zhongying Pang para a não-intervenção acabam por na verdade pedir por uma intervenção – a China agirá como um hegemon.

Isso se deve também ao funcionamento do próprio sistema internacional – essa arena em que as interações entre países ocorrem. Como propõem autores como Waltz e Mearsheimer, assim como o mercado produz o preço de um produto independentemente da escolha de empresas individuais, também o sistema internacional produz incentivos e barreiras que efetivamente limitam a possibilidade de escolha dos Estados. É claro que, assim como no mercado empresas mais influentes têm maior margem de manobra, também os Estados mais poderosos dispõem de mais liberdade de ação. No fim das contas, entretanto, o sistema dita que as potências ajam como potências.

Sabendo que potências agirão como potências, não importando o princípio que promovem, resta-nos ainda uma pergunta: para o restante de nós, que não somos cidadãos de potências globais, qual princípio seguir? A resposta que proponho é a de que a dualidade suposta na pergunta é uma falsa dualidade.

Podemos aprender com a história?

A competição entre EUA e URSS durante a Guerra Fria produziu uma série de desenvolvimentos nas proposições de ordem global de cada um desses Estados. Os EUA, criticados pela desigualdade, o racismo e a exploração no sistema capitalista que propunham, acabaram por serem forçados a investir no aspecto social, promovendo Sistemas de Bem-Estar Social pelo mundo, direitos trabalhistas, organizações sindicais, movimentos sociais como o movimento pelos direitos civis de Malcom X e Martin Luther King Jr, etc. A influência da competição com a URSS ajudou a desenvolver economicamente diversos países que usavam da disputa por influência como vantagem nas negociações, e por fim os Direitos Humanos passaram a conter em si os Direitos Civis e Políticos dos povos.

Por outro lado, a competição com os EUA forçou o regime soviético a investir em outros países para que modelassem um “regime perfeito”. Dentro da própria URSS, a pressão estadunidense produziu melhoras nos campos da saúde, moradia e produção. Por fim, os Direitos Humanos passaram a conter em si os Direitos Sociais e Econômicos.

Esse é apenas um exemplo do caráter dialético que a competição entre diferentes ideais ou princípios para uma ordem global pode ter. Assim como aconteceu no passado, ambas as proposições podem sofrer uma síntese, ou ao menos influenciar melhorias nos respectivos princípios. Isso não é dizer que esse movimento dialético de fato vai ocorrer, mas mais que deveria ocorrer. Para isso, é dever de cada Estado participante do sistema internacional, de acordo com o tamanho de sua capacidade, pressionar o quanto pode para que cheguemos talvez a um sistema mais igual e justo.

Referências

Applebaum, Anne. (2024). Autocracy, Inc.: The Dictators Who Want To Run The World. Random House: USA.

Fernández-Villaverde, J., Ohanian, L. E., & Yao, W. (2023). The neoclassical growth of China (Working Paper No. 31351). National Bureau of Economic Research.

Geddes, B., Wright, J., & Frantz, E. (2014). Autocratic breakdown and regime transitions: A new data set. Perspectives on Politics. 12(2), 313–331.

Harris, J. [johnnyharris]. (2023, July 26). We’re heading into a new Cold War [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=72m0cK423-Q

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W. W. Norton & Company.

Molinero Jr., G. R. (2025, 30 maio). Interdependência e suas promessas vazias. Dpolitik. https://dpolitik.com/blog/2025/05/30/interdependencia-e-suas-promessas-vazias/

Molinero Jr., G. R. (2025, 25 abril). Histórico da segurança energética em um mundo inseguro. Dpolitik. https://dpolitik.com/blog/2025/04/25/historico-da-seguranca-energetica-em-um-mundo-inseguro/

Pang, Z. (2009). China’s non‑intervention question. Global Responsibility to Protect. 1(2), 237–252.

Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. McGraw-Hill.