A proposta

Em uma das minhas primeiras colunas para o DPolitik, nomeada aptamente como “A Ditadura é Pop (?)” (referências abaixo), tangenciei o tema da variedade de ditaduras pelo mundo, mas esse é um tema que merece um olhar mais completo, já que, como argumentarei, essa diferença é crucial para entendermos a variedade do comportamento político entre ditaduras. É também um assunto vital para que saibamos como lidar com cada ditadura de maneira ideal, já que simplificá-las todas como apenas “ditaduras” inevitavelmente incorrerá em erros por vezes irreparáveis em esforços diplomáticos ou de entendimento.

Portanto, para dar ao tema o fôlego de que precisa para ser explorado da maneira mais completa possível, o tópico da presente coluna será dividido em duas partes. A primeira parte, esta presente coluna, buscará tratar da razão para a simplificação de todas as ditaduras sob a alcunha única de “ditaduras”, de como a simplificação pode ser prejudicial na forma como lidamos com as diversas ditaduras pelo mundo, e por fim iniciar a comparação entre ditaduras ao propor o exemplo da Rússia. Na segunda parte, a próxima coluna, trataremos do segundo caso para a comparação, o da China, e por fim discutiremos de que forma os dois exemplos demonstram um pouco da diversidade possível dentro da alcunha “ditaduras”, e como ignorar essa diversidade é danoso. Se a proposta foi aceita pelo leitor, comecemos!

A simplificação

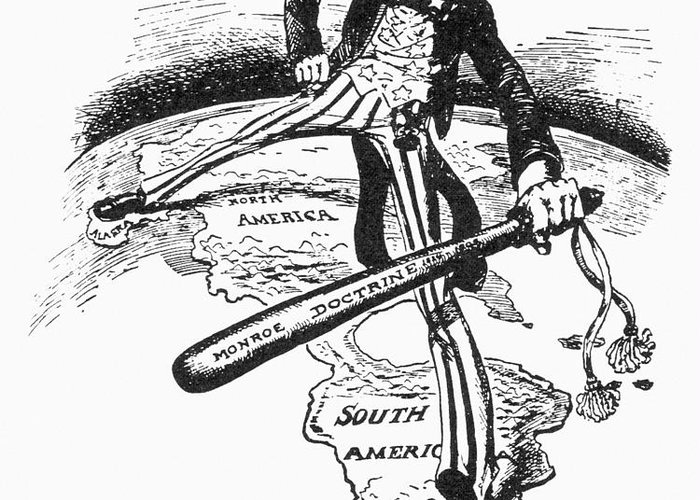

Antes de iniciarmos a discussão sobre a variedade dentro da alcunha “ditaduras” propriamente, é válido mais uma vez explicar a razão dessa simplificação, já que os tomadores de decisão e pesquisadores nem sempre o fazem de forma maliciosa. Quando lidamos com o desconhecido, buscamos aplicar a ele padrões já conhecidos e simplificá-lo para que faça mais sentido para nós. Essa simplificação, natural dos processos cognitivos humanos, é chamada de heurística. A limitação desses processos é que por vezes uma ação ótima demanda um entendimento da complexidade do fenômeno, e simplificá-lo é incorrer em erro de ação. Ainda mais perigoso é simplificar um evento sem a percepção ativa de que o está simplificando, o que torna uma ação nuanceada muito difícil.

Pode-se argumentar que nem todo fenômeno é complexo, ou que ainda que seja, nem todo fenômeno demanda complexidade no entendimento. Diversos fenômenos podem ser explicados perfeitamente por simplificações, e simplificar vários fenômenos pode ser o suficiente para se desenvolver ações efetivas. Um exemplo usado na literatura de simplificação efetiva é o de se classificar alimentos como “quentes” ou “frios”. Nesse exemplo, saber que a água ferve a 100 °C é suficiente para preparar muitos pratos, mesmo sem saber detalhes sobre ponto de ebulição em diferentes altitudes ou composição exata dos ingredientes.

Mas e quanto às ditaduras, podem ser efetivamente simplificadas em apenas “ditaduras”? A literatura acadêmica no tema é unânime ao responder, em coro, que não. Ditaduras têm sim elementos em comum o suficiente para que participem todas de um mesmo grupo, separado do das “democracias”. Ainda assim, sua variação é tal que algumas ditaduras operam de forma mais similar a democracias imperfeitas do que a outras ditaduras. Algumas ditaduras funcionam em vários níveis até de forma antagônica a outras ditaduras.

De forma análoga, seria o mesmo que dizer que humanos e baleias são a mesma coisa já que ambos são mamíferos. De fato, humanos e baleias têm mais em comum que mamíferos e aves, e por isso humanos e baleias são colocados em um grupo, enquanto galinhas, por exemplo, estão em outro. Ainda assim, diversos medicamentos que funcionam para baleias seriam letais para humanos. Da mesma forma, soluções diplomáticas ou militares para uma ditadura podem ser irreparáveis erros para outra.

Apesar de concordarem que as ditaduras são distintas entre si, a literatura acadêmica não chegou a um acordo quanto à classificação dessas diferenças. Geddes, Wright e Franz, por exemplo, dividem as ditaduras em regimes: militares; partido único; monarquias; e personalistas, propondo que existam hibridismos entre cada uma das classificações. Cheibub, Gandhi e Vreeland, no entanto, dividem as ditaduras em apenas civis, militares e monárquicas, sem a possibilidade de hibridismos. Outros autores, e suas outras classificações, poderiam ser citados, mas a ideia já é clara: não há unanimidade na classificação das ditaduras.

Seja qual for a classificação que se utilize, uma coisa é clara, no entanto. Existem grupos de ditaduras que tendem a produzir política externa extremamente violenta, maior pobreza, que tendem a maior desigualdade econômica, social e política, que tendem a ser menos capazes de conter o avanço do aquecimento global e maior instabilidade regional, que costumam debandar não para democracias, mas para outras formas de ditadura quando caem. E ao contrário, existem grupos de ditaduras que são tão efetivos em promover o desenvolvimento econômico, equidade social, estabilidade política, pacifismo social e políticas ambientais quanto democracias corruptas ou “defeituosas”. Veja bem, nenhuma ditadura é tão efetiva quanto uma democracia plena. Ainda assim, a variação no quão danosa e perigosa as ditaduras são é grande, e as mais e menos “danosas” possuem características em comum que explicam esse comportamento mais ou menos “danoso”.

Não se convenceu da importância das diferenças ainda? Vejamos então dois exemplos que comprovam a importância dessas diferenças, ainda que não sejam os exemplos mais diferentes entre si que se poderia dar – um testamento, portanto, ao quanto às diferenças, mesmo quando tão pequenas, são fundamentais no entendimento e no lidar com ditaduras: a Rússia de Putin (1999-presente) e a China pós Mao e pré Xi (1976 – 2012). Comecemos pelo exemplo da Rússia.

O caso russo (1999-presente)

Durante a era soviética, o país contava com uma instituição forte e centralizada responsável por ações de espionagem e monitoramento no estrangeiro e dentro do país: o Comitê de Segurança do Estado, ou KGB (da sigla em russo para Комите́т госуда́рственной безопа́сности). A KGB funcionava ainda como um limitador do poder militar tradicional, garantindo assim que os líderes soviéticos não receberiam oposição significativa por parte dos membros do exército ou mesmo de demais outros políticos. Era então, até onde se sabe, a instituição mais forte dentro do Estado soviético e responsável diretamente pelo seu mantenimento.

Com o início da democratização sob o governo Yeltsin, a KGB foi considerada uma instituição de manutenção da autocracia, e como não poderia ser de fato destruída – ainda tinha muito poder acumulado, um maquinário gigantesco, múltiplos trabalhadores que perderiam emprego, e muitas das atividades que desempenhavam seriam ainda vitais para a nascente democracia russa -, foi quebrada em partes menores, com o objetivo de diminuir seu poder e influência. Foram então criadas as agências FSK (Serviço de Contrainteligência Federal, ou Федеральная служба контрразведки Российской Федерации), SVR (Serviço de Inteligência Estrangeiro, ou Служба внешней разведки), FSO (Serviço Federal de Proteção, ou Федеральная служба охраны России) e mais uma série de agências menores. A FSK era a herdeira direta da KGB, funcionando ainda no mesmo prédio que sua antecessora. Era responsável por conter ameaças que vinham de dentro do território russo (uma espécie de FBI da Rússia). A SVR lidava com ameaças estrangeiras (uma espécie de CIA da Rússia), a FSO com a proteção direta ao presidente, e as agências menores de monitoramento satelital, proteção das fronteiras, manutenção dos bunkers, e mais uma série de atividades policiais menores.

Com o desmantelamento da KGB, as agências herdeiras se tornaram menos poderosas, e com exceção da FSK, poderiam até ser consideradas neutralizadas em termos de poderio político. A falta de monitoramento e terror político possibilitou o florescimento de uma oposição política na Rússia, e a privatização da economia até então estatizada – a política controversa de “empréstimos por ações” – possibilitou o nascimento de uma elite econômica no país. Os novos arranjos democráticos eram ainda novos, e portanto ainda não estáveis ou consolidados o suficiente para suportar pressões ditatoriais. E então Putin aconteceu.

Nos anos 80, Putin era um agente da KGB na República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Nos anos 90, tornou-se o líder da FSK de Yeltsin, a renomeando para FSB (de acordo com alguns autores, uma tentativa de retomar a reputação da KGB, buscando uma associação maior entre os nomes). Pouco depois já era o líder do Conselho de Segurança da Rússia, e então o primeiro-ministro enquanto Yeltsin era presidente. Em 1999, finalmente, Putin alçaria à posição de presidente, na época o posto de maior poder no governo russo.

Uma vez presidente, Putin coloca a FSB diretamente sob o controle executivo, e amplia seus fundos, direitos e responsabilidades. A FSB começa a re-absorver várias das agências menores que se separaram da KGB. A elite econômica recém criada passa a receber favores do governo, privilégios e oportunidades para aqueles leais à Putin (mesmo que não fossem leais ao seu partido), enquanto os que não seguiam o programa posto por ele eram silenciados pela FSB. Aos poucos, a elite se tornava a oligarquia com laços governamentais da Rússia contemporânea. A FSB foi usada como instrumento para criar provas falsas e perseguições contra opositores políticos, dissidentes, jornalistas, ativistas e todos os demais participantes de instituições que promoviam a democracia nascente na Rússia – e agora morta.

Com menos oposição, Putin se torna livre para manipular o sistema, oferecendo oportunidades e favores para as demais agências de segurança e o Ministério do Interior, garantindo assim que todo o aparato de segurança e esforço da ordem estaria diretamente sob seu comando e à seu serviço, de forma leal e inquestionável. Os membros e ex-membros desse aparato receberam a alcunha de Siloviki, e seus líderes e membros influentes foram elevados ao círculo mais interno do poder na Rússia, círculo esse que contava também com oligarcas estratégicos, políticos (do partido de Putin e dos demais partidos da Rússia, inclusive da suposta oposição) e membros do exército. Muitos dos membros desse círculo interno inclusive trabalharam com Putin durante seu período na KGB ou FSK/FSB, desenvolvendo um tipo de camaradagem comum em atividades de alto risco que pouco se vê em atividades civis.

Com essa estrutura de governança montada, não importaria se Putin fosse presidente ou primeiro-ministro, o poder estaria diretamente ligado à sua pessoa. Mas e quanto ao círculo interno? Não teriam eles também a possibilidade de governar, assim como Putin? Para responder, olhemos as estratégias e designs institucionais usados por Putin para garantir que o círculo interno do poder seria eficiente em levar a cargo suas decisões, mas não em decidir propriamente.

Primeiro, Putin designou responsabilidades iguais para mais de uma agência, gerando assim uma competição informal e rivalidade entre elas, e impedindo, ou ao menos dificultando, que seus líderes se unissem contra ele. Por exemplo, a FSB, FSO, SVR e o exército são responsáveis por espionar elementos de interesse em países estrangeiros, por vezes com missões idênticas. Similarmente, é comum que uma agência acabe por deter agentes das demais agências. Não apenas isso, mas cada serviço ou agência recebe o encargo, conhecido publicamente, de espionar as demais, aumentando a competição entre elas e a paranóia.

Mas e quanto aos políticos que não são agentes? A lógica é parecida. Membros dos partidos de oposição Partido Comunista da Federação Russa (PCFR), Rússia Justa – Pela Verdade e Partido Liberal Democrata da Rússia (LDPR) são recompensados amplamente e de diversas maneiras por sua lealdade, de forma tal que o incentivo em manter o programa de Putin e os riscos associados com a perda do status de apoiador do regime garantem o apoio irrestrito a ele. Além disso, quando legislações que não são importantes para Putin são discutidas – as chamadas legislações fora do controle manual do presidente -, são geralmente legislações que fomentam o interesse de alguns políticos em detrimento de outros, mantendo assim a competição entre eles e impedindo a união contra Putin.

Segundo, de tempos em tempos, agentes considerados mais ambiciosos ou extra-capazes são “trocados” por agentes mais leais e menos perigosos, mantendo assim um sistema de obediência e pouca ambição. Mesmo os membros do círculo íntimo podem ser expurgados, e geralmente o são. É claro, essas são estratégias já consolidadas com práticas do período soviético, e indicam muito sobre a mentalidade de um ex-agente da KGB soviética tornado líder de uma nação.

Se todo o poder é focado em um único indivíduo, o que acontece quando esse indivíduo morre, ou se torna incapaz de governar? Essa é a pergunta feita por Trenin em seu livro Should we fear Russia?. Nele, Trenin aponta que o maior risco para a segurança global não seria necessariamente a política externa de Putin, mas sim sua falta. Com várias das estruturas soviéticas revitalizadas e rearranjadas de forma que mantenham e amplifique seu poder, a morte de Putin seria um choque no sistema por inteiro, gerando um vácuo de poder que ninguém seria imediatamente capaz de preencher.

Em termos análogos, Trenin sugere que seria como o ocorrido na Líbia em 2011, mas em graus múltiplos por se tratar de uma grande potência global. Para esclarecer, em 2011, Muammar Gaddafi foi derrubado e morto por rebeldes com apoio da OTAN. O país então mergulhou no caos, com disputas por poder que tornaram o país um centro de tráfico humano e rota de migração para a Europa, engrandecendo a crise migratória no Mediterrâneo (2015–2017).

Ok, Putin consegue então manter o controle das elites política, militar e econômica, focando o Estado em sua pessoa, mas e o povo? Bom, é já lugar comum na literatura especializada que a vasta maioria das revoluções e quedas de regime acontecem com o aval e apoio das elites, e somente uma pequena, quase marginal porcentagem, por iniciativa popular sem o aval delas. Por pura estatística, então, pode-se imaginar que o povo não é um elemento que ocupa tanto espaço no imaginário político de Putin. Ainda assim, existem designs institucionais na Rússia que o protegem também da fúria popular.

O primeiro destes designs institucionais é o veto presidencial. Em outras palavras, o presidente é sempre capaz de culpar os legisladores da Rússia por políticas pouco populares com o povo (ainda que sejam políticas encabeçadas por ele). Quando a impopularidade é maior que a necessidade da lei, o presidente pode intervir com o veto, agindo assim como o salvador do “russo comum”. Como Klimovich exemplifica, esse foi o caso das impopulares medidas de reforma da aposentadoria, que alavancaram a imagem do presidente.

O segundo são as instituições paralelas. A Câmara Pública, por exemplo, substitui em vários aspectos o poder legislativo, ao de fato representar a sociedade civil na construção de políticas públicas, ainda que dependam diretamente do presidente. Essa dependência faz com que os representantes da sociedade civil busquem formas de incorporar suas demandas ao programa de governo de Putin, ao invés de lutar contra ele.

O terceiro é o sistema eleitoral russo, que conta com diversas formas de adulteração. De acordo com Klimovich, opositores que começam a ganhar fama são silenciados; liberdades civis e políticas são limitadas de acordo com a otimização das eleições para Putin; regras eleitorais são modificadas sempre que passam a não mais beneficiar o presidente; falsificações de votos e documentos de votantes são comuns e sancionados de forma não oficial pelo presidente; e ainda mais uma série de outras irregularidades poderiam ser citadas. No caso eleitoral russo, o neopatrimonialismo (confundir as esferas públicas e privadas) que restou do período soviético acaba por impulsionar ainda mais esse design institucional.

Por fim, o quarto design institucional é o da centralização do modelo federativo. A Rússia é uma federação, o que significa em tese que cada unidade política federada (uma espécie de estado ou província, conhecida em russo como oblast) possui relativa autonomia na construção e implementação de suas políticas públicas, além de decidir quanto da receita federal enviada pela união será aplicada para cada uma dessas políticas públicas.

Na prática, as decisões são centralizadas na união, e os oblast não podem nem sequer votar em seus representantes mais, já que estes são diretamente apontados por Putin. Inclusive, é comum que sejam de outro oblast, de tal forma que a população não se veja representada e tenha dificuldades em se organizar para dar maior poder para os governantes regionais. Vários dos oblasts recebem menos fundos do que em tese precisam para manter as funcionalidades públicas básicas, garantindo que seus representantes sejam mal vistos pela população.

Na próxima coluna…

Na próxima coluna veremos como cada um dos elementos apontados no funcionamento da Rússia de Putin se manifestavam na China (1976 – 2012), e por fim compararemos os dois exemplos para buscar entender na prática como as diferenças entre distintos regimes ditatoriais devem informar nossas respostas políticas e entendimento sobre eles.

Referências

Cheibub, J. A., Gandhi, J., & Vreeland, J. R. (2010). Democracy and dictatorship revisited. Public Choice, 143(1–2), 67–101. https://link.springer.com/article/10.1007/s11127-009-9491-2

Geddes, B., Wright, J., & Frantz, E. (2014). Autocratic breakdown and regime transitions: A new data set. Perspectives on Politics, 12(2), 313–331. https://www.researchgate.net/publication/272010840_Autocratic_Breakdown_and_Regime_Transitions_A_New_Data_Set

Klimovich, S. (2023). Failed democratization to the war against Ukraine: what happened to Russian institutions under Putin? Zeitschrift für Politikwissenschaft, 33: 103-120.

Molinero Junior, G. R. (2025). Is Dictatorship Pop (?). DPolitik. https://dpolitik.com/blog/2025/03/31/a-ditadura-e-pop/

Search Party. (2023, August 18). Why Putin is so hard to overthrow [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=e0xbHW_HmV4

Svolik, M. W. (2012). The politics of authoritarian rule. Cambridge University Press.

Trenin, D. (2016). Should we fear Russia? Polity Press.