A proposta

Alguns assuntos exigem fôlego se quisermos discuti-los com a propriedade, profundidade e nuance necessários. Com toda certeza, um desses temas merecedores de amplo espaço para reflexão é o da atual narrativa chinesa do não-intervencionismo. Não-intervencionismo, como o nome sugere, é a ideia defendida pela China, mas não só, de que a relação entre países deve ser pautada não por valores que precisam ser defendidos, mas apenas por interesses econômicos e uma certa posicionalidade material. É dentro desse ideário que nascem – ou ao menos se desenvolvem – valores como “soberania”; “Direito ao Desenvolvimento”; “cooperação ganha-ganha”; ou mesmo visões muito específicas de “multipolaridade” e “cooperação Sul-Sul”.

O assunto já foi tangenciado em outras colunas escritas por mim para o DPolitik (referências a elas podem ser encontradas abaixo), evidenciando sua importância no embate entre distintas visões sobre como a ordem global deveria ou não prosseguir, mas nunca pude encará-lo de frente devido ao limite natural no tamanho das colunas – grandes demais e o interesse se perde. Eis então a proposta: nessa coluna que agora lês, inicio a discussão sobre o ideário do não-intervencionismo apresentando seu contexto – e em larga medida justificativa – históricos. Uma vez em posse dos pilares que sustentam o argumento, podemos então nos debruçar sobre sua operacionalização no mundo moderno. Essa segunda parte, a do debruçar sobre a operacionalização moderna, faremos na próxima coluna, assim conseguimos fôlego o suficiente para discutir ambos com a profundidade que merecem, e afinal podermos pensar por nós mesmos se os pilares sustentam ou não o argumento, e se o argumento vale-nos mais que a ordem atual. Se a proposta foi aceita pelo leitor, comecemos!

O pilar histórico: revoltas e revoluções

Era 1850 quando os seguidores do “irmão de Jesus Cristo” iniciaram uma das revoluções mais devastadoras da história da China e do mundo: a Revolução de Taiping (1850-1864). Os revolucionários não faziam ideia, mas esse seria o início da queda de um sistema imperial milenar – algo que se poderia comparar no Ocidente ao império romano se tivesse durado até o fim do século XIX.

Anos antes, Hong Xiuquan se preparava para os exames imperiais pela quarta vez. Os exames eram algo como um “concurso público” desenvolvido ainda na dinastia Sui (589-618 D.C.), que formalizavam o confucionismo como ideologia oficial do Estado – um processo por sua vez iniciado na dinastia Han (202 A.C. – 220 D.C.). Enquanto a Europa passava pelo período pré-capitalista feudal, a China possuía uma burocracia estatal centralizada, organizada ao redor de uma ideologia oficial e operacionalizada na forma de testes nacionais em que todos poderiam fazer parte. Hong Xiuquan vinha de família pobre, camponesa, e portanto cada uma das três tentativas anteriores lhe custaram caro, já que para se preparar, precisou abdicar do trabalho no campo. Dessa vez havia estudado à exaustão, e parecia confiante.

Infelizmente para Hong Xiuquan e talvez para o mundo, a quarta tentativa foi também um fracasso. Hong Xiuquan não conseguiu tolerar a realidade, e sofreu um colapso nervoso. Em seu colapso, o desejo de grandeza se misturou aos panfletos protestantes lidos recentemente, e Hong Xiuquan teve uma visão: era o irmão de Jesus, e deveria converter a China, criando assim um Estado cristão chinês. Sua missão ainda lhe dava uma meta adjacente: destruir os “demônios” manchus – uma etnia estrangeira que havia dominado a China desde 1664 sob o nome de Dinastia Qing.

O cristianismo não era nada novo na China. Ainda no século VII fora introduzido por cristãos nestorianos – seguidores do patriarca Nestório, que foi posteriormente condenado no Concílio de Éfeso em 431 D.C. como herege -, e ondas cristãs vinham à China de tempos em tempos. No caso específico dos protestantes, missionários começaram a vir como consequência da abertura forçada da China pelos poderes ocidentais durante a Primeira Guerra do Ópio (1839–1842), de que trataremos mais adiante. Ainda assim, essa informação é importante: a base da ideologia da Revolução de Taiping era um produto direto da Primeira Guerra do Ópio (1839–1842).

A Sociedade dos Adoradores de Deus, seguidores de Hong Xiuquan, conseguiram estabelecer sua capital em Nanjing, a renomeando para Tianjing (“Capital Celestial”). Durante a existência do regime, reformas profundas foram conduzidas, como a abolição da propriedade privada; igualdade formal entre homens e mulheres; proibição do ópio, álcool, poligamia e jogos de azar; e a criação de um sistema comunal de terras. As reformas sociais indicavam uma insatisfação popular generalizada com o arranjo social vigente, e a influência de ideais socialistas vindos do ocidente deram vazão a tais insatisfações. A proibição do ópio, álcool e jogos de azar é um outro subproduto da influência ocidental, subproduto esse que levaria à Primeira Guerra do Ópio (1839–1842).

Em 1860, depois de sucessivas perdas ou vitórias parciais com muitas baixas, o exército da dinastia Qing passa a ser liderado pelo eficiente Zeng Guofan, com o apoio do “Exército Sempre Vitorioso”, um arranjo militar das potências ocidentais que buscavam estabilidade no território chinês para garantir o lucro máximo de seus investimentos. Entre seus comandantes mais ilustres estão Frederick Townsend Ward (estadunidense) e Charles Gordon (britânico), apelidado de “Gordon da China”. Ambas forças finalmente obtiveram vitória em 1864, após um cerco de quatro anos. Hong Xiuquan já havia morrido de fome ou envenenamento (nada conclusivo). A vitória veio com o total estimado entre vinte e trinta milhões de mortos.

Apenas três anos após o início da Revolução de Taiping, o norte chinês passava também por períodos críticos. Após a enchente do Rio Amarelo – que era entendida pelos camponeses como insatisfação divina com o imperador ou descaso do mesmo para com seu povo -, os camponeses passaram a usar táticas de guerrilha contra as forças Qing. Ao contrário da Revolução de Taiping, a Rebelião Nian (1853–1868) não tinha um líder ou projeto claro. Ao invés disso, era mais uma massa amorfa desgostosa do governo imperial. Os Qing enviaram o famoso general Zeng Guofan, e quando esse herói nacional imperial foi incapaz de conter os camponeses destreinados e revoltosos, Zuo Songtang foi enviado para combatê-los. Entre 100 mil a 200 mil pessoas morreram no conflito.

Ainda dois anos após a Rebelião Nian (1853–1868), nascia a Rebelião Muçulmana do Sudoeste (1855–1873), ou Rebelião Panthay. Durante toda sua vida, Du Wenxiu experienciou o que significava ser de uma religião e etnia minoritários em seu próprio país. Muçulmano e Hui em um território 95% Han e Sānjiào (uma combinação das três maiores religiões do império: Confucionismo, Taoismo, Budismo), Du Wenxiu percebia que apenas um Estado independente seria capaz de proteger seu povo. Por vinte anos, seu Sultanato de Dali foi próspero. O regime de Du Wenxiu combinava lei islâmica (Sharīʿa), governo civil organizado e uma política de resistência ao domínio manchu. Quando o exército Qing finalmente adentrou as fortificações, a chacina foi tão brutal que passou a ser história de terror entre os poucos sobreviventes.

Inspirados pelas demais revoluções – em especial pelo Sultanato de Dali – e pelas condições sociais deploráveis causadas pela Primeira Guerra do Ópio (1839–1842), líderes como Ma Hualong e Ma Zhan’ao organizaram os uigures e turcomanos na Rebelião Muçulmana do Noroeste (1862–1878), ou Rebelião Dungan. Zuo Songtang esmagou também essa rebelião, deixando atrás de si um legado de cinco a dez milhões de mortos.

As revoltas e tentativas de revolução constantes são geralmente contadas na historiografia ocidental como o elemento nacional, que aliado ao internacional (que logo mais discutiremos), produziu o fim dos Qing e do próprio sistema imperial. É notável que de fato vários dos elementos políticos e sociais que produziram esse “barril de pólvora” são de produção chinesa. Ainda assim, a historiografia chinesa olha para as revoluções e revoltas do período de maneira mais holística, compreendendo que os elementos internacionais influenciaram muito as condições domésticas, que por sua vez também retroalimentam as manifestações in loco dos elementos internacionais. Dito de outra forma, os chineses não acreditam em uma separação entre as influências internacionais e as revoltas e revoluções nacionais. Durante a minha narrativa dos eventos, tentei apontar um pouco das duas visões.

O pilar histórico: guerras e imperialismo

Em 1760, os engenhosos ingleses produziam não só colonialismo em massa, mas também uma revolução dos modos de produção: tratava-se da Primeira Revolução Industrial (1760–1850). Como não há razão lógica (apenas moral) para não se unir uma à outra, o excesso de produção inglês era então comercializado em campanhas ultramarinas, chegando até a China. No entanto, em 1792, a história já era outra.

Vindos de uma guerra recente que secou os cofres públicos e garantiu a perda de uma de suas colônias mais produtivas – posteriormente chamada de Estados Unidos da América -, os ingleses buscavam no comércio ultramarino uma solução. Nessa época, apenas o porto de Cantão, na China, era aberto aos estrangeiros, que precisavam lidar com os Hong – um monopólio da distribuição e comércio que era arbitrariamente regulado de acordo com os gostos pessoais do comerciante Hong do momento. Para piorar, os britânicos compravam cerca de um sétimo de todo o chá produzido na China e pagavam com prata. Um décimo da receita do Estado chinês vinha apenas do imposto sobre o chá. A recusa da China em comprar produtos britânicos criou então um déficit econômico na já ressentida Grã-Bretanha.

Como não há razão lógica (apenas moral) para não fazê-lo, os ingleses passaram a produzir ópio na Índia e traficá-lo pelas fronteiras da China, buscando assim reverter a balança comercial com um produto que cria a própria demanda. Em defesa dos ingleses, eles até tentaram negociar antes, enviando Sir George Macartney com presentes para a corte Qing. Sir George não se curvou diante do Qianlong e tentou negociar na língua do rei (inglês), o que causou confusão e fez com que o imperador Qing aceitasse os presentes e o “pedido de vassalagem do rei George III”. Sem a resposta que buscaram de forma confusa e atrapalhada, os ingleses então se viram sem nenhuma outra opção a não ser inundar o país inteiro com uma droga potente.

O ópio produzido em Calcutá era mais potente que o chinês, e logo vendia como água. Em 1833, o governo britânico encerrou o monopólio da Companhia das Índias Orientais sobre o comércio de ópio com a China, e nada como o livre mercado para escalonar a produção e venda. Em 1835, eles já movimentavam 3,064 milhões de libras de ópio por ano para o mercado chinês.

Em março de 1839, Lin Zexu chega ao Cantão, ordenado a acabar com o tráfico de ópio – que destruía a sociedade chinesa de dentro para fora – pelo imperador Qing. Lin Zexu prendeu milhares de comerciantes chineses de ópio, forçou viciados a entrarem em programas de reabilitação e confiscou cachimbos de ópio e fechou tendas de ópio. Escreveu uma carta para a rainha inglesa Vitória e, furioso por não ter obtido resposta, exigiu que os estrangeiros entregassem seus estoques de ópio. Quando não os recebeu, Lin Zexu cercou os armazéns estrangeiros, e após um mês e meio, os comerciantes cederam e entregaram 21 mil caixas de ópio. Lin Zexu queimou com lixívia uma quantidade equivalente a mais do que os britânicos haviam gastado com seu exército em todo o ano anterior – muito dinheiro. Quando dois marinheiros britânicos espancaram até a morte um chinês e foram enviados para trabalhos forçados na Inglaterra como punição – considerada branda e desrespeitosa – Lin Zexu cortou todo o suprimento de alimentos aos britânicos e afixou avisos dizendo que a água havia sido envenenada, além de ordenar aos portugueses que expulsassem todos os britânicos de Macau.

E o que faziam os portugueses em Macau? A história de Portugal em Macau é uma das mais antigas e duradouras experiências coloniais europeias na Ásia. Ainda na Dinastia Ming (1368-1664), Portugal estabelece um entreposto comercial na ilha, posicionando-se estrategicamente na rota da seda. Como aculturação dos povos naturais da região era um traço comum do esforço “civilizacional” português, a cidade torna-se um importante centro de evangelização católica na Ásia. Com o crescimento de Hong Kong no século XIX (que logo mais discutiremos), a posição de Macau deixa de ser tão estratégica. A competição entre portugueses, holandeses e britânicos na região acaba por diminuir ainda mais essa importância. Mas retornemos à Lin Zexu.

Expulsos pelos portugueses e perseguidos por Lin Zexu, os britânicos fazem fortaleza em uma ilha inóspita e estéril que mais tarde se tornaria Hong Kong. A crise alimentar exigiu que homens fossem enviados ao continente para buscar comida, mas, ao retornarem, as provisões foram apreendidas por oficiais chineses. Em desespero e fome, os britânicos iniciaram uma batalha naval, dando início à Primeira Guerra do Ópio.

Os ingleses capturaram a ilha de Chusan sem muito derramamento de sangue, dada a ampla vantagem tecnológica dos britânicos e o enfraquecimento das forças chinesas devido à epidemia do uso generalizado do ópio. Após 600 chineses mortos e 100 capturados, Qishan substituiu Lin Zexu como o oficial Qing designado para resolver a crise e ofereceu aos britânicos 6 milhões de libras em reparações – um montante humilhante para os chineses e que indicava seu desespero – além da oportunidade de comprarem Hong Kong. Embaixadores seriam trocados, os chineses não chamariam mais os britânicos de nação tributária, e os britânicos devolveriam todas as fortalezas e territórios conquistados. O acordo foi considerado tão humilhante que Qishan foi condenado à execução por traição.

Após os britânicos capturarem grande parte do território continental chinês e se posicionarem próximos a Nanking, um novo acordo foi feito às pressas em que os chineses concordaram em pagar 21 milhões de libras, abrir novos portos para o comércio, abolir o monopólio do Hong, estabelecer que os impostos seriam acordados entre as partes, ceder a ilha de Hong Kong ao Reino Unido – que passaria a operar sob a lei britânica – e permitir o estabelecimento de consulados britânicos nos portos.

Ao longo de sua história milenar, a China foi invadida inúmeras vezes por tropas estrangeiras. A própria dinastia Qing (1664-1912) era uma dinastia fundada pela conquista manchu da China, substituindo a dinastia Ming (1368-1644), uma dinastia etnicamente chinesa que por sua vez substituiu as dinastias Yuan (1271-1378) e Jin (1115-1234), mongol e manchu, respectivamente. Nessa longuíssima história, um padrão foi se construindo, o que fez com que os chineses acreditassem que, mesmo que a superioridade militar fosse alcançada por seus inimigos – como aconteceu várias vezes com as tribos nômades no norte da China -, esses ainda assim se conformariam aos costumes chineses.

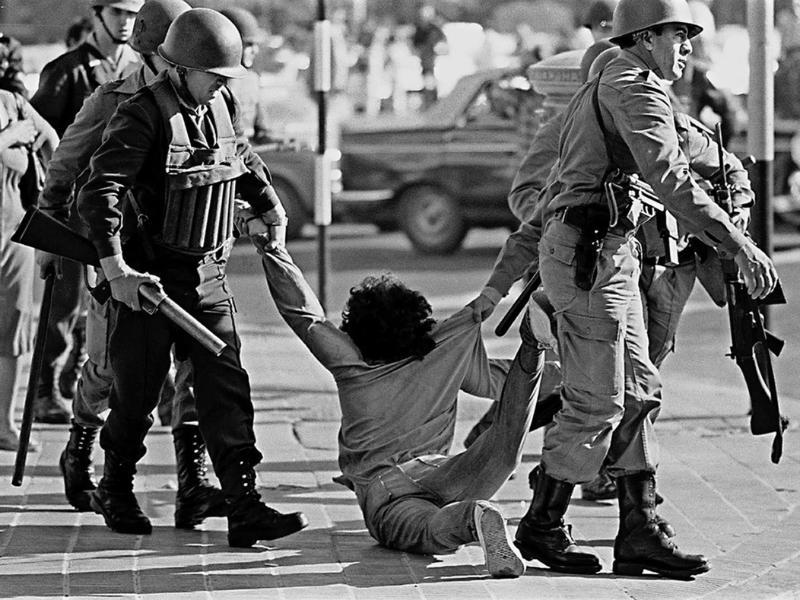

Essa expectativa não só se provou errônea contra os britânicos, como levou a consequências devastadoras. A Primeira Guerra do Ópio, e as outras guerras do ópio que se seguiram, abriram espaço para um novo tipo de interação entre chineses e potências estrangeiras, um tipo de interação que os chineses denominaram em sua historiografia o “século da humilhação”. Uma vez iniciada, essa nova forma de relação com os povos estrangeiros continuou, como por exemplo na Segunda Guerra Sino-Japonesa, em que japoneses mais bem adaptados tecnologicamente – graças à pobreza e à instabilidade política criadas pelas guerras do ópio, unidas ao confucionismo anti-tecnológico – promoveram massacres, estupros, experimentos com humanos e até Estados-fantoche no território chinês.

A experiência chinesa deu justificativa para um novo projeto de ordem mundial, que hoje pode fomentar, graças a seu ganho recente de poder econômico e militar. O projeto a que me refiro é o do não-intervencionismo, pois no entendimento histórico chinês, qualquer intervenção entre potências, ainda que tenha como argumento a proteção de valores ou da economia, é no fundo, ou ao menos em parte, um projeto colonial.

Na próxima coluna…

Uma vez entendidos os processos históricos que levaram a criação – ou talvez à justificativa em termos históricos – do princípio do não-intervencionismo no contexto chinês, o próximo passo é o da discussão da lógica do princípio e de suas consequências para a ordem mundial. Com isso, discutiremos se a razão histórica de fato justifica o princípio, se o princípio possui ou não contradições em si e se seria de fato uma melhor alternativa a presente ordem mundial. Esse será o assunto da próxima coluna. Os aguardo lá!

Referências

Extra History (2016a, 6 18). First Opium War – Trade Deficits and the Macartney Embassy – Extra History – Part 1. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=fgQahGsYokU.

Extra History (2016b, 6 25). First Opium War – The Righteous Minister – Extra History – Part 2. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=qHmuuc7m1AA.

Extra History (2016c, 7 2). First Opium War – Gunboat Diplomacy – Extra History – Part 3. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=jAjUqwauf-A.

Extra History (2016d, 7 9). First Opium War – Conflagration and Surrender – Extra History – Part 4. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=s9WRmsHFUg0.

Learn Chinese Now (2022, 8 5). All of China’s Dynasties in ONE Video – Chinese History 101. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Fz_uQNQBK0g&t=890s.

Lieberthal, K. (2004). Governing China: From Revolution Through Reform (2nd ed). New York: W. W. Norton & Company.

Spence, J. (2012). The Search for Modern China (3rd ed). New York: W.W. Norton & Company.

Molinero Jr., G. R. (2025, 30 maio). Interdependência e suas promessas vazias. Dpolitik. https://dpolitik.com/blog/2025/05/30/interdependencia-e-suas-promessas-vazias/

Molinero Jr., G. R. (2025, 25 abril). Histórico da segurança energética em um mundo inseguro. Dpolitik. https://dpolitik.com/blog/2025/04/25/historico-da-seguranca-energetica-em-um-mundo-inseguro/